中华孔子学会儒商文化研究专业委员会首席专家徐晓华新作《空间·生产·文化:全球主导力量的变迁逻辑》首发式在京举行

2025-10-14

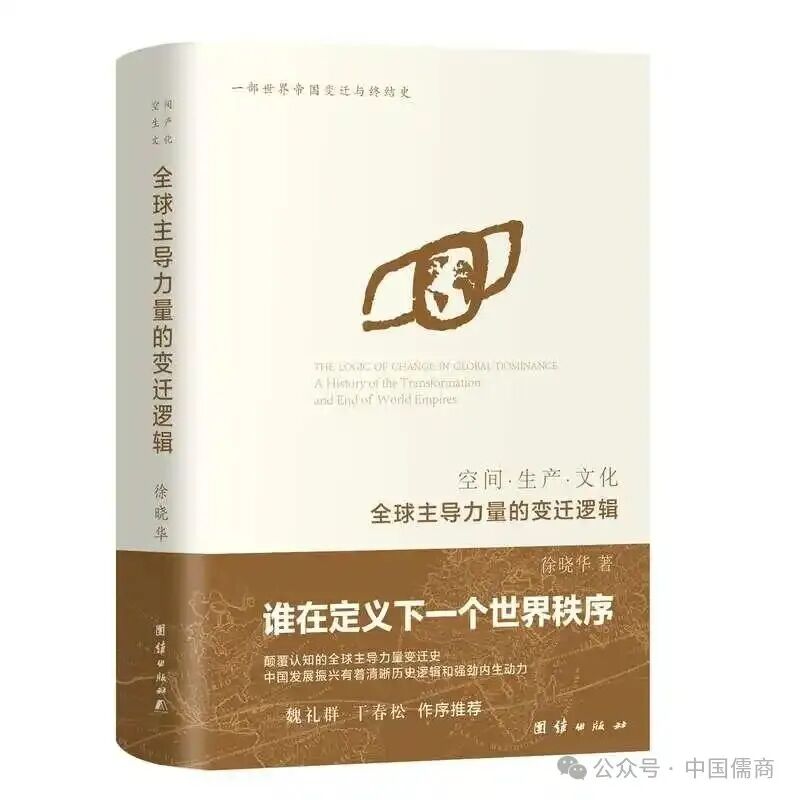

《空间·生产·文化:全球主导力量的变迁逻辑》书封。团结出版社供图

发布会现场

10月12日,中华孔子学会儒商文化研究专业委员会首席专家徐晓华新作《空间·生产·文化:全球主导力量的变迁逻辑》首发式在北京举行。

作者徐晓华做作品分享介绍

本书作者徐晓华系中国作家协会会员、中华孔子学会儒商文化研究专业委员会首席专家。出版有《内心的灯盏》《我与整个世界的疼痛》等著作。从事中国文化研究多年,多次赴埃及、英国、意大利、美国等国家考察研究世界帝国变迁史。

本书作者徐晓华研究员、北京大学教授、南开大学哲学院院长、中华孔子学会常务副会长干春松教授、外交学院杨晖教授做交流探讨

本书以“地理势力、生产势力、文化势力”为核心分析框架,系统梳理了水、贸易、军事、文化等关键要素,对帝国兴衰的决定性影响,并提炼出帝国变迁的3个核心规律:一是始终朝着国土规模扩大、市场空间拓展的方向演进;二是新势力往往在成本洼地与守成帝国边缘地带孕育;三是从地理版图来看,全球帝国的更迭最终呈现闭环式发展轨迹。

中华孔子学会儒商文化研究专业委员会秘书长苟君厉教授、中华孔子学会儒商文化研究专业委员会首席专家徐晓华研究员、中华孔子学会常务副会长干春松教授等在发布会现场

国务院研究室原主任魏礼群在为该书所作序言中提到,在生产力水平有限的古代,青藏高原、印度大沙漠及中亚荒漠,将古代的中华帝国与西方帝国分隔为两大文明体系:东亚大陆以中原为核心,形成“钟摆式变迁”模式,文明在稳定区域内循环演进;西方世界则因地理条件限制,呈现“迁徙式变迁”特征。

与会嘉宾在钓鱼台国宾馆合影留念

徐晓华认为,中华传统帝国凭借辽阔的地理环境、丰富的物产、庞大的人口基数、从未中断的文明传承及大一统的文化传统,走出了独特的“钟摆式变迁”道路——即便农牧文明曾通过战争征服中原,华夏文明最终总能完成“反噬”,并在融合中实现自我强化。“只要生产势力契合时代需求,地理与文化潜力充分释放,中国必然能实现再次伟大,这也是全球发展规律的必然结果。”

与会嘉宾在钓鱼台国宾馆芳菲苑合影留念

.jpg)