执刀刻春秋,版画非遗薪火传:东溪儿童零距离对话版画传承人,传统技艺激活美育课堂

2025-07-07东溪古镇孕育着的农民版画,以浓烈色彩与奔放线条勾勒农家生活,承载着巴渝儿女的集体记忆。然而,在现代浪潮下,非遗传承面临、断层之忧。7月6日,重庆移通学院“綦韵东溪·移路同行”教育关爱服务团走进綦江东溪古镇,以国家级非遗綦江农民版画为媒,开启了一场连接童真与古老技艺的美育实践,为非遗传承注入青春动能。

童眸初识版画魅力

非遗版画工作室里,油墨斑斓,纸张雪白。一群孩子雀跃而入,宁静瞬间被童声点亮。他们的目光被长桌上展示的农民版画深深吸引:小脑袋凑在一起,趴在桌前仔细端详;兴奋地拉着同伴,小手指点着画上赶集的人群、奔腾的江水,“快看,这像不像我家门口那条河?”“那个人赶的牛好神气!”清澈的眼眸里,好奇与惊叹交织闪烁。

“娃娃们,这刀下刻的不仅是木板,更是咱们古镇的魂儿!”低沉有力的乡音响起,版画非遗传承人走到台前。从古老的版画传说,到綦江农民版画如何成为享誉全国的艺术名片;从刻版时手腕的巧劲,到上色时色彩的碰撞,他用质朴的方言,将技艺的奥秘娓娓道来。

当他现场演示拓印,油墨在木板上晕染,图案神奇地在纸上跃然而出时,孩子们不约而同地发出“哇——”的惊呼,仿佛目睹了一场古老而鲜活的魔法。

演示结束,孩子们在传承人与志愿者引导下,亲手体验传统拓印。小手抚过油墨未干的木版,感受凹凸纹路;覆上宣纸,孩子们屏息按压拓印。揭纸瞬间,古朴图案跃然眼前,“我的拓出来啦!”欢呼声此起彼伏。掌心的温热传递着技艺的触感,古老“魔法”在童稚的惊叹与实践中悄然延续。

巧手绘就生活画卷

传承人的演示点燃了孩子们的热情。紧接着,他们跟随志愿者,开启了一场充满生活气息的吹塑版画创作之旅。教室里,油墨的香气与纸张的清新交织,彩色的吹塑版和洁白的T恤早已整齐摆放在课桌上,等待着孩子们赋予它们独特的生命。“吹塑板就是一块神奇的生活画布,把你们眼中最熟悉的东溪古镇画出来吧!”志愿者举起吹塑板,笑着向孩子们讲解。不同于传统木刻版画需要使用刀具,吹塑板质地柔软,仅需一支铅笔就能轻松创作。

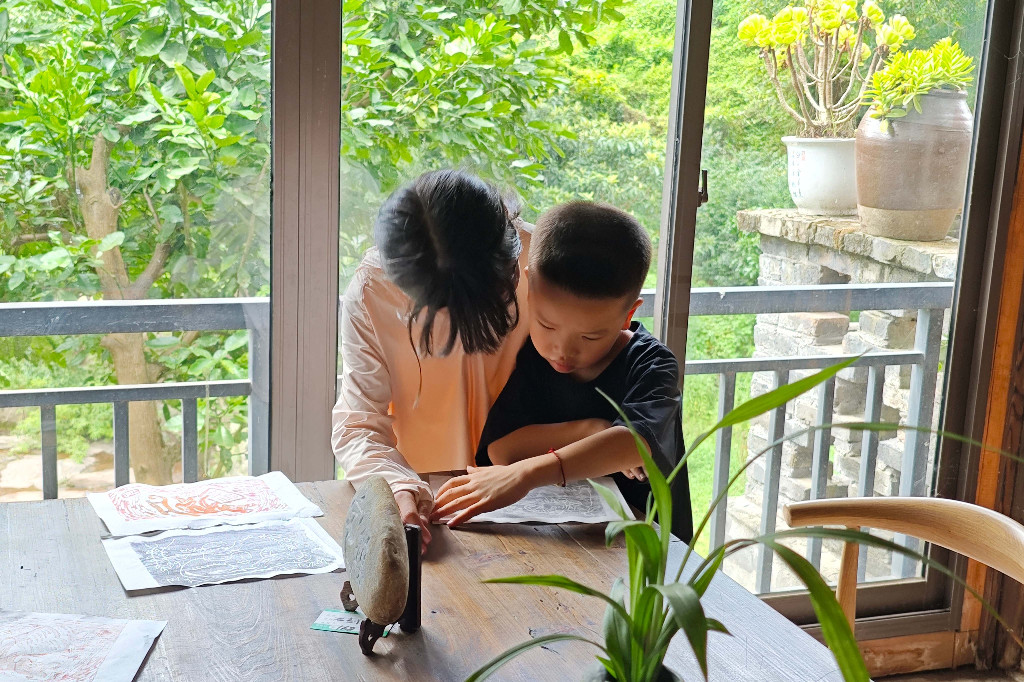

孩子们立刻化身小小生活观察家,趴在课桌上,铅笔在吹塑板上沙沙游走。他们将古镇的生活片段化作灵感,笔尖流淌出鲜活的画面:有人专注地描绘自家小院的砖瓦,有人勾勒着小狗撒欢奔跑的模样,还有人把和小伙伴在青石板巷子里追逐嬉戏的场景生动地刻画出来。志愿者们穿梭其间,或俯身指导构图,或轻握小手示范线条轮廓,教室里洋溢着发现生活之美、创造艺术之乐的温馨氛围。

小手印出家乡色彩

图案绘就完毕,到了拓印的关键步骤。志愿者们演示如何为吹塑板“穿上彩色外衣”——用刷子均匀蘸取油墨轻刷板面。孩子们屏息凝神,学着操作。

随后,他们小心翼翼地将纸张或洁白的T恤覆盖在板上,小手一下下轻轻按压,眼神里满是期待与兴奋。当覆盖物揭开的刹那,油墨完美转移,一幅幅稚拙灵动、充满童趣和生活气息的版画跃然眼前!画中是孩子们最熟悉的场景,印下的是他们对家乡最纯真的观察与热爱。

竹笔下的童真,遇见生活中的美学

这场“生活式版画”实践,如同美育的甘霖,悄然浸润孩子们的心田。它让孩子们懂得,艺术并非遥不可及,它就藏在家乡的角角落落——门前的老树、巷尾的吆喝、江上的扁舟、邻家的猫狗,都是独一无二、鲜活生动的创作源泉。当油墨的清香萦绕指尖,当家乡的日常跃然纸上,非遗文化的根脉便深深扎进了孩子们对故土的认知与情感里。

重庆移通学院的学子们用青春热情,在古镇的青石板上铺就了一条连接古老非遗与当代童心的传承新路。孩子们心中播下的这粒“生活美学”与“家乡热爱”的种子,将在岁月滋养下茁壮成长。这些用童眸观察、用巧手印刻的版画,不仅是一幅幅作品,更承载着他们对这片土地最初始、最深厚的眷恋。(通讯员:张璐)

.jpg)